Контрольный листок, 2014, № 3

Актуальная тема

Профессиограмма преподавателя вуза

1.Особенности деятельности преподавателя ВУЗа

Внешняя характеристика любой деятельности (прежде всего профессиональной) осуществляется через понятия субъекта и объекта труда, предмета, условий и средств деятельности.

Предмет труда - совокупность вещей, процессов, явлений, с которыми субъект в ходе деятельности практически или мысленно взаимодействует. В случае преподавателя ВУЗа – это, прежде всего – обучаемые (студенты).

Средства труда - совокупность орудий, способных усилить возможности человека распознавать особенности предмета труда и воздействовать на него. В случае преподавателя ВУЗа – это, прежде всего, совокупность знаний по определенному предмету и педагогических средств и методов передачи этих знаний.

Условия труда - система социальных, психологических, санитарно-гигиенических и физических характеристик деятельности. В случае преподавателя ВУЗа – это условия педагогического процесса, происходящего в специально оборудованных помещениях и, как правило, с большой аудиторией.

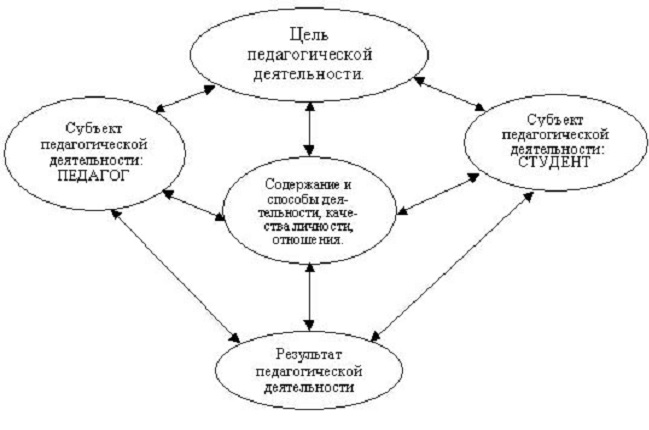

Графически, дидактическую систему деятельности преподавателя ВУЗа можно представить следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Дидактическая система деятельности преподавателя ВУЗа

Внутренняя характеристика деятельности предполагает описание процессов и механизмов ее психической регуляции, ее структуры и содержания, а также операционных средств ее реализации.

Свойство системности деятельности как наиболее обобщенная, интегративная характеристика позволяет лучше понять и предмет ее психологического изучения. Поскольку деятельность является чрезвычайно сложной системой, то и ее психическая регуляция должна быть аналогичной, что требует определенного уровня развития психологических качеств.

2.Понятие профессионально важных качеств и профессиограммы преподавателя ВУЗа

Психология труда как комплексная научная дисциплина базируется на синтезе данных, полученных во многих психологических направлениях. Однако наиболее значимы для нее две общепсихологические области - психологическая теория деятельности и теория субъекта профессиональной деятельности.

Первая рассматривает проблемы психологического строения, механизмов и закономерностей деятельности как таковой; вторая связана, прежде всего, с изучением так называемых субъектных детерминант деятельности, тех факторов, которые лежат в основе эффективной реализации деятельности и связаны с особенностями ее субъекта. К ним относятся мотивация, направленность, степень подготовленности субъекта - его обученность (профессиональная компетентность). Однако главное место среди них занимают те индивидуальные, личностные качества субъекта, которые необходимы и достаточны для нормативной реализации той или иной деятельности. Они обозначаются понятием профессионально важных качеств. В связи с их определяющей ролью в психической организации деятельности необходимо рассмотреть их основные особенности.

Профессионально важные качества (ПВК) - это индивидуальные свойства субъекта деятельности, которые необходимы и достаточны для ее реализации на нормативно заданном уровне и которые значимо и положительно коррелируют хотя бы с одним (или несколькими) ее основными результативными параметрами - качеством, производительностью, надежностью. В функции профессионально важных могут выступать не только собственно психические, но и внепсихические свойства субъекта - соматические, биологические, морфологические, конституциональные, типологические, нейродинамические и др. Например, элементарная физическая сила и выносливость - ярко выраженные ПВК для многих видов деятельности. В целях более полного раскрытия специфики и особенностей ПВК целесообразно остановиться на их основных категориях и классификациях.

Различают четыре основные группы индивидуальных качеств, образующих в своей совокупности структуру профессиональной пригодности:

- абсолютные ПВК - свойства, необходимые для выполнения деятельности как таковой на минимально допустимом или нормативно заданном - среднем уровне;

- относительные ПВК, определяющие собой возможность достижения субъектом высоких («наднормативных») количественных и качественных показателей деятельности («ПВК мастерства»);

- мотивационная готовность к реализации той или иной деятельности; доказано, что высокая мотивация может существенно компенсировать Недостаточный уровень развития многих иных ПВК (но не наоборот);

- анти-ПВК, структура профессиональной пригодности предполагает минимальный уровень их развития или даже отсутствие. Это свойства, которые выступают профессиональными противопоказаниями к той или иной деятельности. Они, в противоположность качествам первых трех групп, коррелируют с параметрами деятельности значимо, но отрицательно.

Важным итогом современных исследований ПВК явилось установление того, что любая деятельность реализуется на базе системы ПВК. Это означает, что каждая деятельность требует, во-первых, определенной совокупности ПВК. Во-вторых, последняя является не рядоположенной - «механической» суммой качеств, а их закономерно организованной системой.

Между отдельными ПВК устанавливаются функциональные взаимосвязи компенсаторного и содейственного типов; сама же система ПВК выступает как определенный симптомокомплекс субъектных свойств, специфичный той или иной деятельности. Он не задан в готовом виде, а формируется у субъекта в ходе освоения им деятельности. Более того, не только для деятельности в целом, но и для ее основных компонентов (ключевых действий, основных функций и др.) также формируются специфические подсистемы ПВК. Поэтому с внутренней - собственно психологической стороны - процесс деятельности представляет собой динамическую смену целостных подсистем ПВК, обеспечивающих каждый ее основной этап (действие, задачу, функцию).

Формирование подсистемы ПВК - достаточно сложный психологический процесс. Суть данного процесса - функциональное объединение отдельных ПВК; они начинают проявлять себя в режиме взаимосодействия. К этому есть сдельные внутренние предпосылки, так как основные психические функции онтологически связаны друг с другом, Эта связь в ходе освоения профессиональной деятельности начинает проявляться в своей положительной роли. Таким образом, в процессе формирования психологической системы деятельности происходит своеобразная функциональная застройка психических функций на достижение целей деятельности.

Ведущей тенденцией развития подсистем ПВК является значимое возрастание степени интегрированности - когерентности отдельных качеств. При этом очень характерно, что на разных этапах освоения деятельности подсистемы ПВК, лежащие в основе ее реализации, могут существенно различаться между собой. Тем самым в ходе освоения деятельности имеет место перестройка подсистем ПВК. Многочисленные исследования подсистем ПВК и процесса их формирования, выполненные на материале большого числа конкретных видов профессиональной деятельности, позволили установить две важнейшие категории ПВК. Во-первых, ПВК, которые характеризуются наибольшей непосредственной связью с параметрами деятельности (корреляцией с ними); они обозначаются понятием ведущих ПВК. Во-вторых, те ПВК, которые имеют наибольшее число внутрисистемных связей с другими качествами, т, е. характеризуются наибольшим структурным весом и, следовательно, занимают центральное место во всей системе качеств; они обозначаются понятием базовых ПВК. Эти качества могут не коррелировать значимо с параметрами деятельности, однако они не менее, а часто - более важны для ее реализации. Их можно обнаружить посредством специального метода анализа - метода нахождения матриц интеркорреляций ПВК. Именно базовые ПВК являются основой для формирования подсистем ПВК в целом. Вокруг них и на их базе объединяются, структурируются и соорганизуются все иные качества субъекта, необходимые для обеспечения деятельности и (или) ее основных действий, функций. Поэтому они являются структурообразующими для той или иной деятельности.

Между ведущими и базовыми ПВК могут складываться различные отношения - от полного совпадения их номенклатуры до полного расхождения. Одно и то же ПВК в разных случаях может выступать либо как ведущее, либо как базовое, либо как и то и другое одновременно. 3 последнем случае значимость ПВК для обеспечения деятельности является наивысшей.

Для количественной оценки степени сформированности и организованности подсистем ПВК используют три основных индекса:

- индекс когерентности систем (ИКС); он является функцией от числа положительных и значимых внутрисистемных связей между ПВК и показывает степень интегрированности подсистемы ПВК;

- индекс дифференцированности системы (ИДС); он является функцией числа отрицательных и значимых внутрисистемных связей и показывает либо степень ее дезинтегрированности, либо специализированности;

- индекс организованности системы (ИОС); он является производным от первых двух и вычисляется как модуль ИКС и ИОС. Данный индекс указывает на общую меру сформированности подсистем ПВК.

Доказано, что в подавляющем большинстве случаев в ходе освоения профессиональной деятельности ИКС значимо возрастает; ИДС снижается, а ИОС также значимо повышается. Важно и то, что мера сформированности подсистем ПВК является важным и очень надежным индикатором, критерием степени профессиональной подготовленности.

Любая деятельность характеризуется определенными основными параметрами, прежде всего, производительностью, качеством и надежностью. В психологических исследованиях установлено, что для их обеспечения необходимы различные индивидуальные качества субъекта. Поэтому принято выделять ПВК качества и ПВК производительности. Они частично перекрываются, однако значительно чаще не совпадают друг с другом, а нередко вступают в антагонистические отношения. В последнем случае одно и то же ПВК является таковым в плане обеспечения качества деятельности и анти-ПВК в плане обеспечения производительности. При этом наблюдается довольно сложная картина: одни качества могут входить в разные подсистемы ПВК, отвечающие за производительность, качество» надежность; другие влияют только на один параметр деятельности.

Профессиограмма преподавателя ВУЗа представляет собой перечень следующих особенностей профессии.

Социально-экономические и производственно-технические: деятельность преподавателя проходит в благоприятных производственных условиях, в закрытых помещениях и аудиториях. Труд преподавателя является достаточно социально престижным, размеры его оплаты дифференцируются в зависимости от статуса ВУЗа и величины нагрузки.

Имеется возможность профессионального роста, реализации себя как в чисто учебной, так и в научной деятельности. С психологической точки зрения, имеется возможность для развития личности, благодаря постоянному общению в коллективе преподавателей и с обучаемыми. Некоторую опасность представляет собой возможность развития акцентуации характера – склонности к поучению, наставлению, которая может переходить в другие сферы жизни.

В целом, имеется перспектива изменения профессиональной сферы в различных областях деятельности, связанных как с работой с людьми и общением, так и с управленческой и организаторской деятельностью.

В профессионально-важных качествах преподавателя ВУЗа можно выделить: направленность личностных качеств - педагогическая и познавательная; содержание знаний и умений психолого-педагогического и методического характера; знаний своего предмета, умение владеть методами педагогического воздействия.

Можно вычленить (при помощи, как правило, - изучения основных функций методом экспертных оценок) три основных составляющих модели: специальные знания и навыки, профессионально-педагогические умения, общественно значимые свойства личности.

Модель личности преподавателя ВУЗа - это обобщенный образ, совокупность должностных и общественных обязанностей, профессиональных и деловых качеств, а также социально-психологических свойств. При ее создании необходимо учитывать:

- идейные, нравственные и волевые свойства специалиста;

- его профессиональные качества, уровень своего предмета и педагогической зрелости;

- особенности его взаимоотношений с воспитанниками, коллегами, представителями администрации и прочими лицами, вовлеченными в сферу его профессиональной деятельности.

Преподаватель должен быть открытым, общительным, эмоционально-устойчивым. У него должен быть достаточно высокий интеллект, развиты уверенность в себе, практичность. Он должен быть новатором, предприимчивым, решительным и самостоятельным.

Одним из основных требований к педагогической деятельности специалиста являются требования, предъявляемые к его личности.

Наиболее полно, по мнению большинства специалистов, целостность личности преподавателя характеризует его позиция: внутреннее убеждение в общественной или личной ценности избранной профессиональной деятельности. Особо важное значение в системе ценностных ориентации преподавателя имеет профессиональная направленность его личности. В основе последней лежит потребность в педагогической деятельности, которая, в свою очередь, включает такие качества как увлеченность педагогической работой, наблюдательность, педагогический такт, воображение, организаторские способности, справедливость, общительность, требовательность, настойчивость, целеустремленность, уравновешенность, выдержка, самооценка, профессиональная работоспособность, духовные, познавательные потребности и интересы, интеллектуальная активность, чувство нового, готовность к педагогическому самообразованию.

Пользуясь методикой Е.А. Климова для составления аналитической профессиограммы, можно выделить следующие особенности необходимых психологических свойств преподавателя.

Тип мышления – словесно логический.

Восприятие – межличностное, социальное.

Память – произвольная и непроизвольная, логическая.

Внимание – произвольное.

Свойства нервной системы – в первую очередь – уравновешенность, затем сила и подвижность.

Коммуникативные характеристики – основные – организаторские способности, готовность к лидерству, обаяние, коммуникативная воспитанность, такт, чувство юмора.

Речь – грамотная (устная и письменная), важен тембр голоса.

Мотивация – устойчивая, согласованная. Непротиворечивость различных мотивов.

Ценностно-нравственные характеристики:

- чёткая иерархическая система ценностей (общественных и профессиональных)

- смыслы профессиональной деятельности должны быть увязаны между собой.

- общечеловеческие качества – доброта, честность, порядочность, обязательность, ответственность, самокритичность.

Волевые характеристики - целеустремленность, эмоциональная устойчивость.

Профессиональный и жизненный опыт – способность разумно действовать в трудных ситуациях.

Выводы

Проанализировав различные аспекты, связанные с профессиональной деятельностью преподавателя ВУЗа, можно сказать, что эта деятельность протекает в благоприятных производственно-технических условиях, имеет достаточную социальную значимость и престижность.

Предметом труда преподавателя ВУЗа являются обучаемые (студенты).

Средствами труда - совокупность знаний по определенному предмету и педагогических средств и методов передачи этих знаний.

Условия труда - это условия педагогического процесса, происходящего в специально оборудованных помещениях и, как правило, с большой аудиторией.

Результат труда - усвоение знаний обучаемыми.

Основные профессионально-важные качества преподавателя ВУЗа могут быть разделены на группы:

- нравственные и волевые свойства;

- его знание своего предмета, уровень педагогической зрелости;

- особенности его взаимоотношений с воспитанниками, коллегами.

Преподаватель должен быть открытым, общительным, эмоционально-устойчивым. У него должен быть достаточно высокий интеллект, развиты уверенность в себе, практичность. Он должен быть новатором, предприимчивым, решительным и самостоятельным.

Профессионально-важные качества, которые не могут быть компенсированы высоким уровнем развития других качеств – это педагогическая направленность личности, интеллект, коммуникативные качества.

При профориентации важно применять методики позволяющие выявить педагогическую направленность личности, склонность к работе в системе «человек-человек» (методика ДДО, Карта интересов и др.). Также необходимо определять уровень развития памяти, внимания, мышления, волевых качеств, свойств нервной системы, однако недостаточный уровень этих качеств может быть компенсирован в ходе деятельности.

Возможные перспективы изменения профессии: работа в различных областях деятельности, связанных как с работой с людьми и общением, так и с управленческой и организаторской деятельностью, что подразумевает широкий круг профессий и управленческую деятельность различного уровня.

Список литературы

1.Климов Е.А. Психология профессионала.-М.-Воронеж, 1996-250 с.:

2.Климов Е.А. Введение в психологию труда. М.: Культура и спорт, 1998-350 с.

3.Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человеческого достоинства. М.: Академия, 2003-476 с.

4.Психология труда: учебник для ВУЗов/ под ред. А.В. Карпова И.: Владос, 2003-352 с.

5.Федоришин Б.А. Система профориентационной работы со старшеклассниками.-Киев, 1988-240 с.